千年水利工程再添科技羽翼 中琛源&成都联通“智慧水利”落户都江堰

发布时间:2020-12-17 17:03:08 | 来源:消费日报网 | 作者: | 责任编辑:李媛2200多年前,秦国蜀郡守李冰在成都平原西部的岷江出山口,创建了举世闻名的宏大水利工程——都江堰,成都平原自此一跃成为天府之国。发展至今,古老的水利工程已形成了灌溉、工业和城镇供水、防洪、生态环境保护、发电、养殖、旅游等多功能一体的水资源综合利用系统,在四川省经济和社会发展中发挥着支柱性作用。

如今,“两千岁高龄”的都江堰又踏上了数字化之路。近日,深圳中琛源科技股份有限公司与中国联通成都分公司联合中标四川省都江堰灌区水利信息化建设项目。双方将整合在物联网、大数据、云计算、5G等数字技术优势融入到水利水务信息管理之中,共同构建水资源调配、防洪排涝、雨情监测、供水发电、水产养殖、管网监测、生态修复、黑臭治理等综合运营“一张图”,全面提升水利水务的信息化管理能力和运营效率,助力都江堰灌区网络化、智能化、数字化升级。

统计显示,在都江堰灌区这一庞大的系统工程中,仅干渠、分干渠就有55条,支渠536条,总长超过8000公里,各类蓄水设施4.8万处,各型水闸500余座,运营管理中需要运用到百万级数量的传感器、芯片、水表、阀门、过程控制器、视频监控等终端设备。这些数量庞大的终端设备普遍存在通信环境复杂、信号干扰多、通信密度大、传输距离远、维护成本高、安全隐患多等问题,成为都江堰灌区水利工程向信息化、数字化加速发展的制约因素。因此,实现水利工程终端设备的高效组网和自动化连接管理势在必行。

合作第一阶段,都江堰灌区引入中琛源旗下物联网品牌“中琛物联”自主研发的多链路物联网卡“双子芯智能卡”以及“中琛模组”等终端硬件,逐步实现都江堰灌区百万级终端设备换装升级,高效组网。与市面上搭载单一通信网络的物联网卡不同,“双子芯智能卡”以及“中琛模组”融入了中琛物联在三网融合、通信信号智能识别、自动算法切换等专利技术优势,实现了一张通信芯片聚合1-3个运营商网络制式,搭载智能识别算法后,可自动筛选、切换信号最优的运营商蜂窝通信网络。

一网中断迅速切换,从而有效避免因环境影响、信号干扰、通信失稳、通信故障导致的终端连接丢包、中断、比特错误等问题,也降低了通信网络成本。特别适用于水利水务这类工作环境复杂,通信故障维护成本高的工作场景。同时,“双子芯智能卡”、“中琛模组”等产品采用内置封装贴片卡设计,避免暴露调试接口,有效防止被人为物理性破坏或通过端口攻击整个平台系统,造成巨大的经济损失。

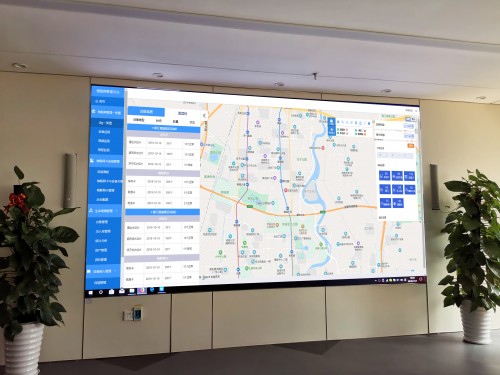

当终端通信连接、设备运行出现故障时,工程管理人员能否及时发现问题,并在第一时间快速、精准处置,特别是涉及到上百万终端设备的管理,这就需要运用到智能物联网云平台。为此,中琛源根据都江堰灌区水利工程所需,推出“天眼-智库-云脑-中枢”平台建设四步走战略:首期将基于中琛物联研发的PaaS+SaaS“物联云管家”平台打造定制化的智慧水务基础信息平台“天眼”。

平台融合三网通信、连接管理、端卡关联、资产管理、大数据分析等服务,可实时监测每一区域、每一设备、每一时间的终端运行情况。水利工程管理人员通过云平台,即可及时了解水利终端设备的通信连接情况、设备运行状态,根据故障预警发现设备问题并及时处理,有效提升终端管理的时效性。

而随着水利终端传感设备的联网化、信息化,必将产生大量的大数据资源。为最大限度利用大数据资源,后期双方还将联合打造专业服务平台“智库”以及防汛调度平台“云脑”。

平台融入BAP数据分析能力,实现对终端传感设备采集的各类数据(河湖水质、排口水质、水量水位水温、水草鱼卵微生物、黑臭污染等)进行清洗、分类、存储、计算和可视化的分析,从而帮助水利管理人员开展精准高效的水质管控、防汛调度、引水灌溉、污水治理等,实现水力资源的可持续发展。

未来,双方还将打造水利政务服务“中枢”,从而为省级、市级、区县级相关管理部门搭建一个开放、智能、精准管控的水利信息化管理平台,为项目后期运维保障、政府精准治理提供科学有效的数据决策支撑,实现水资源的可持续发展和利用。